金井 志人 (金井工芸)

インタビュー

金井志人(金井工芸)

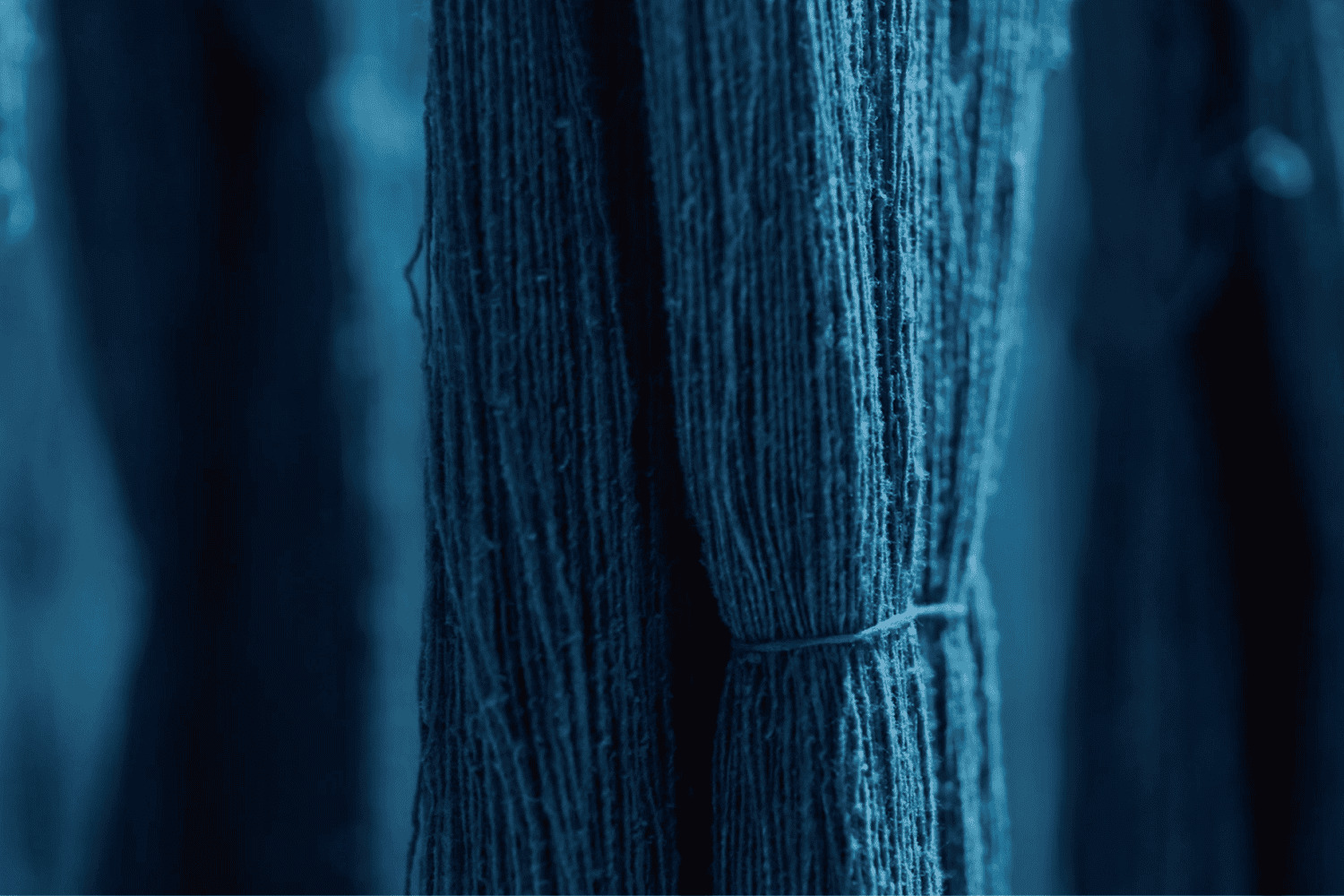

奄美大島に自生するシャリンバイ(島の言葉ではテーチ木)で染色し、泥の鉄分と化学反応させて色を作る泥染めを行う。伝統工芸品・大島紬に使用する糸を染める仕事を軸に、身の回りのものの染色や色自体を鑑賞する作品やインスタレーションも手掛けている。

Yukihito Kanai / Kanai Kougei

Kanai produces color from sharinbai (Yeddo Hawthorn; teechiki in Amami dialect) that grows on Amami Island and from dorozome (mud dyeing), which involves chemical reactions with the iron in mud.

While Kanai’s work consists mainly of dying the thread used in traditional Oshima Tsumugi, he also dyes personal belongings and does works and installations focused on appreciating the color of the dye itself.

奄美大島に自生するシャリンバイ(島の言葉ではテーチ木)で染色し、泥の鉄分と化学反応させて色を作る泥染めを行う。伝統工芸品・大島紬に使用する糸を染める仕事を軸に、身の回りのものの染色や色自体を鑑賞する作品やインスタレーションも手掛けている。

車輪梅とは島の方言でテーチ木と呼ばれるものなんですけど、まずはそこから色をとることから始めます。

奄美で自生している車輪梅をチップ状に砕いて、染料として煮出す。

ここでないとできない技法になっていると思います。

伝統工芸品では大島紬の原料(絹)を染めることが、もともとの工房自体の仕事になるので、そういったものに加え、作品でしたり日常で使える物だったりも染めています。

泥染めは他の草木染めと比べて、色んな色ができる振り幅がある方だと思います。

で、大島紬に使う泥染めの黒っていうのはその中でも1番手間のかかる黒で、回数も80~100回程染める工程が必要です。

それくらい人の手間をかけないとできないものになっています。

In island dialect, sharinbai, Yeddo Hawthorn, is called teechiki. The first thing to do is to take the color from it.

The Yeddo Hawthorn that grows in Amami is crushed into chips and boiled down to obtain dye.

I feel like this technique can only be done here.

In traditional crafts, dying the raw material for Oshima Tsumugi (silk) is the main work of our studio.

We also dye artworks and things that can be used in everyday life.

I feel like dorozome, mud dyeing, offers a greater variation of colors than other plant dyeing methods.

The dorozome black used in Oshima Tsumugi takes more time and effort than any other black. The process requires dyeing 80−100 times.

You can’t get the color unless you put in that much time and effort.

鑑賞する作品(和紙を染めたり)では、やっぱり天然の色は普通の色とは違うので、僕はその中に島の気配だったり色々なことを感じていて、それを鑑賞する人に感じてもらうための作品が存在しててもいいかなと思いますね。

島で育つと、どこかのタイミングで島を出ることがあったりするんですけど、戻る場所ではあります。

その戻る場所が確固たる存在感のある場所ではあるので、おかげで色んなことがチャレンジできるような気がしています。

僕にとって本質的な部分かなと思ってるんですけど、材料が島自体なので、そこに対する敬意というか。

その中で人が行っている行為っていうことさえ、ちゃんと伝わっていけば、形は変えていっていいかなと思っています。

With works made for appreciation (dying washi Japanese paper, etc.), natural colors are just different from normal colors.

Within that, I feel things like the sensation of the island,

And I think that some works can exist just so that the people viewing them can feel those things too.

When you grow up on an island, a time comes for you to leave,

But it’s also a place for you to return to.

It’s a place with an unshakeable sense of being,

Which I feel is what allows me to take on all sorts of challenges.

I think it’s an essential part of Amami, but my material is the island itself,

So it’s like my respect for Amami.

Within that, as long as the actions of craftsmen are properly conveyed,

I feel like the things they make can take any form.

(有)金井工芸

〒894-0107 鹿児島県大島郡龍郷町戸口2205-1

0997-62-3428

http://www.kanaikougei.com/

RECOMMEND

-

Interview中薗 真幸 (川辺仏壇塗り) インタビュー

Interview中薗 真幸 (川辺仏壇塗り) インタビュー仏壇の漆塗りおよび漆塗りを鏡面にする蠟色(呂色)仕上げを主軸に、漆器製造や文化財の修復も行う。全国的に見ても廃仏毀釈が日本一厳しかった鹿児島鹿児島に洞穴を掘って信仰していたのが川辺仏壇の始まりと言われ、木地、宮殿、彫刻、蒔絵、塗り、仕上げ、金具の分業を一つの産地で行う。

-

Interview興紬商店 (本場大島紬) インタビュー

Interview興紬商店 (本場大島紬) インタビュー大島紬のデザインを考え職人に発注する織元。大島紬は奄美大島龍郷町発祥とされる絹の手織物で1300年ほどの歴史を持つ。製作は、30を超える工程を島内にいる職人の手作業により分業で行っている。伝統柄は、島の草花や生活用具などをモチーフにしている。

-

Interview薩摩焼十五代沈壽官 インタビュー

Interview薩摩焼十五代沈壽官 インタビュー1598年豊臣秀吉朝鮮出征の際朝鮮半島より連行された初代・沈当吉以後400年以上にわたり薩摩焼を作り続けてきた。生成された白い粘土に透明な釉薬をかけて作る白薩摩、自然の状態の土を用いた民需品の黒薩摩を、焼き物がなかった地で生み出し、現在に至る。